Notizie storiche

La Chiesa Madre si trova nel cuore dell'abitato, in piazza Umberto I.

Fondata tra il 1499 e il 1500 su un fabbricato in abbandono, acquistato dall'Università, è nata per rispondere alle esigenze di avere un luogo di culto, che rappresentasse e unisse l'intera comunità.

Nei primi anni del Cinquecento, l'assetto urbanistico di Castel di Lucio era in continua espansione, con nuovi quartieri residenziali, che prendevano forma.

La necessità di un luogo, che fungesse da fulcro religioso e civile era sempre più sentita, anche in risposta all’incremento demografico, e al bisogno di avere cimiteri coperti (coemeteria subteglata), com'era consuetudine all'epoca.

Esigenze strutturali sempre nuove, la volontà di renderla sempre più grande e di introdurvi nuovi culti ed altari, la necessità di adattarsi alla configurazione impervia e declive del terreno di sedime, insieme a dissesti statici, crolli ed incendi, oltre alla ricerca di armonia tra le parti architettoniche e l'adeguamento ai gusti stilistici delle varie epoche, hanno determinato che il cantiere della Chiesa Madre durasse per secoli. Solo nei primi anni del Novecento la Matrice ha finalmente assunto le sue attuali dimensioni e la sua facies stilistica è diventata omogenea e definitiva. Originariamente presentava un'aula oblunga con tre absidi, una maggiore e due minori, orientate verso Oriente.

La spazialità prospettica rettilinea dell'asse ingresso-altare-abside guidava lo sguardo verso l'altare maggiore.

La copertura era costituita da un tetto ligneo con capriate e già nel Cinquecento la chiesa presentava una torre campanaria che, nel 1581, fu dotata di una guglia apicale con mattoni stagnati.

Un importante momento evolutivo della fabbrica avvenne nel 1589 con l'aggiunta del transetto, che trasformò la pianta della chiesa in una croce latina immissa.

Alla fine del Cinquecento e nei primi anni del Seicento, l'acquisizione della reliquia di San Placido (1589), l'istituzione della confraternita del SS. Sacramento (1593) e l'interdizione della chiesa dei Santi Luca e Biagio (1624-1625) portarono alla nascita di due importanti cappelle: quella di San Placido nell'ala sud-est del transetto (in prima istanza doveva essere dedicata al SS. Sacramento) e quella dei Santi Luca e Biagio nell'angolo nord-ovest.

Negli anni quaranta del Seicento, la nascita della cappella del Santissimo Sacramento nell'ala nord-est del transetto favorì la realizzazione della navata laterale, che la collegò alla cappella di nord- ovest.

Nel Settecento, la Chiesa acquisì una forma basilicale a tre navate, con ingresso principale a ovest e due ingressi secondari, uno a scirocco e l'altro a tramontana.

Il crollo della torre campanaria, tra il 1790 e il 1791, portò alla trasformazione della facciata principale con la realizzazione di un loggiato per le campane e di un sovrastante fastigio piramidale.

Ulteriori importanti cambiamenti si ebbero: nel 1815, con la realizzazione del progetto dell'architetto Agostino Perez, che trasformò i colonnati cinquecenteschi in pilastri cruciformi per adeguare la chiesa al gusto neoclassico; tra il 1819 e il 1820, con la realizzazione delle crociere nelle navate laterali e del nuovo transetto terminato tra il 1842 e il 1843, contestualmente alla realizzazione della cupola su un alto tamburo ottagonale; dal 1869 al 1874, quando gli stuccatori Lo Cascio realizzarono la revisione decorativa della chiesa, che ancora oggi si può ammirare.

Infine, in seguito al crollo del cantonale di nord-ovest (1883), venne occlusa la loggia campanaria, per evitare la totale rovina della facciata, determinando la successiva realizzazione dell'attuale campanile.

L'Esterno

Esterno Chiesa Madre

Esterno Chiesa Madre

L'esterno della Chiesa Madre è un vero e proprio spettacolo di imponenti volumi e dettagli raffinati. La maestosa torre campanaria, costruita tra il 1914 e il 1916, per volere dell'arciprete Giovan Battista Stimolo e realizzata dal capomastro Pietro Piscitello, si erge nell'angolo sud-ovest come una sentinella silenziosa. Questa solida torre, con la sua guglia piramidale, che sfiora il cielo, è stata costruita con conci di pietra squadrati e si sviluppa in quattro ordini (di cui tre decrescenti in altezza), che conferiscono al complesso una maestosa eleganza. Il primo ordine è un basamento scarpato; il terzo ospita l'orologio cittadino, ed il quarto, caratterizzato da quattro monofore ogivali con balaustre, accoglie le campane. Il prospetto principale, della Matrice, rivolto ad ovest, si presenta con una forma a capanna spezzata, poiché la navata centrale si erge fiera sopra le laterali.

Il Campanile

Il Campanile

Al centro, il portale in pietra, in stile neoromanico, cattura immediatamente lo sguardo. Si sviluppa su due piani sovrapposti: il primo funge da fondale per il secondo, più sporgente, che presenta paraste con eleganti capitelli compositi, scanalate e decorate da intricati motivi fitomorfici.

Portale di ingresso

Portale di ingresso

Queste sorreggono una trabeazione, che presenta un meraviglioso fregio decorato con fiori e foglie, al cui centro vi è una testina alata.

La cimasa del portale è uno sporgente cornicione modanato e dentellato.

L'arco a tutto sesto del piano di fondo è sostenuto da piedritti con capitelli semplici, e la sua chiave di volta è impreziosita da una testa coronata, incorniciata da un festone fiorito.

I pennacchi, creati dall'incontro dell'arco con la trabeazione sovrastante, sono ornati con delicati motivi fitomorfici.

Il portale è sormontato da un oculo e tre monofore con vetrate dai colori vivaci, raffiguranti Gesù Cristo e i santi Pietro e Paolo.

Ultimo elemento distintivo, che aggiunge fascino all'esterno della Chiesa è il tiburio ottagonale, coperto da spioventi, che racchiude la cupola, che conferisce alla Matrice un'eleganza senza tempo e una maestosità indiscutibile.

Particolare Portale di ingresso

Particolare Portale di ingresso

Particolare portale di ingresso

Particolare portale di ingresso

L' Interno

L'interno della Chiesa Madre è un monumento di sacralità, che racchiude una grande storia e una straordinaria ricchezza artistica.

Interno della Chiesa Madre

Interno della Chiesa Madre

L’impianto basilicale a tre navate, accoglie fedeli e visitatori con il suo stile elegante e sobrio.

La navata centrale, più alta rispetto alle laterali, è coperta da spioventi decorati con archi, che hanno sostituito la volta a botte ottocentesca,

Chiesa Madre- navata centrale crollata nel sisma del 1967.

Le finestre, che si aprono sul grande ambiente della chiesa, permettono alla luce del sole di inondare l'interno, creando un gioco di chiaroscuro, che esalta la bellezza delle membrature architettoniche. La luce scivola sulle superfici decorate, sui marmi policromi e sulle opere d'arte, rivelando dettagli nascosti e conferendo vitalità e rilievo alle sculture e ai dipinti.

La pianta della Chiesa è a croce latina immissa, con un transetto i cui bracci non sporgono oltre le navate laterali. Impostata su un tamburo ottagonale, con quattro lati più lunghi e quattro più corti, nella crociera si erge maestosa la cupola, che slancia la struttura e guida la visione verso l'alto, facendo convergere le linee rette dello spazio terreno nelle sue curve, simbolo della perfezione divina.

Tetto intero Chiesa Madre

Tetto intero Chiesa Madre

È divisa in otto spicchi da costoloni, che convergono in un tondo, in cui è rappresentata la colomba dello Spirito Santo. Le navate laterali, coperte da volte a crociera, offrono un ambiente intimo e raccolto.

Qui si trovano sei piccole cappelle, tre per lato: a destra l'altare di San Michele Arcangelo, delle Anime del Purgatorio, ospitante il simulacro della Madonna delle Grazie e del Crocifisso; a sinistra, l'altare della Madonna della Catena con Santa Flavia e Santa Maria Goretti, della Sacra Famiglia e della Madonna Immacolata.

La suddivisione delle navate è ottenuta grazie alla presenza di pilastri, la cui sezione nasce dall'innesto di una croce greca in un quadrato.

Navata laterale destra Chiesa Madre

Navata laterale destra Chiesa Madre

I bracci della croce, sono evidenziati da paraste con ricchi capitelli compositi, addossate al pilastro quadrangolare di base.

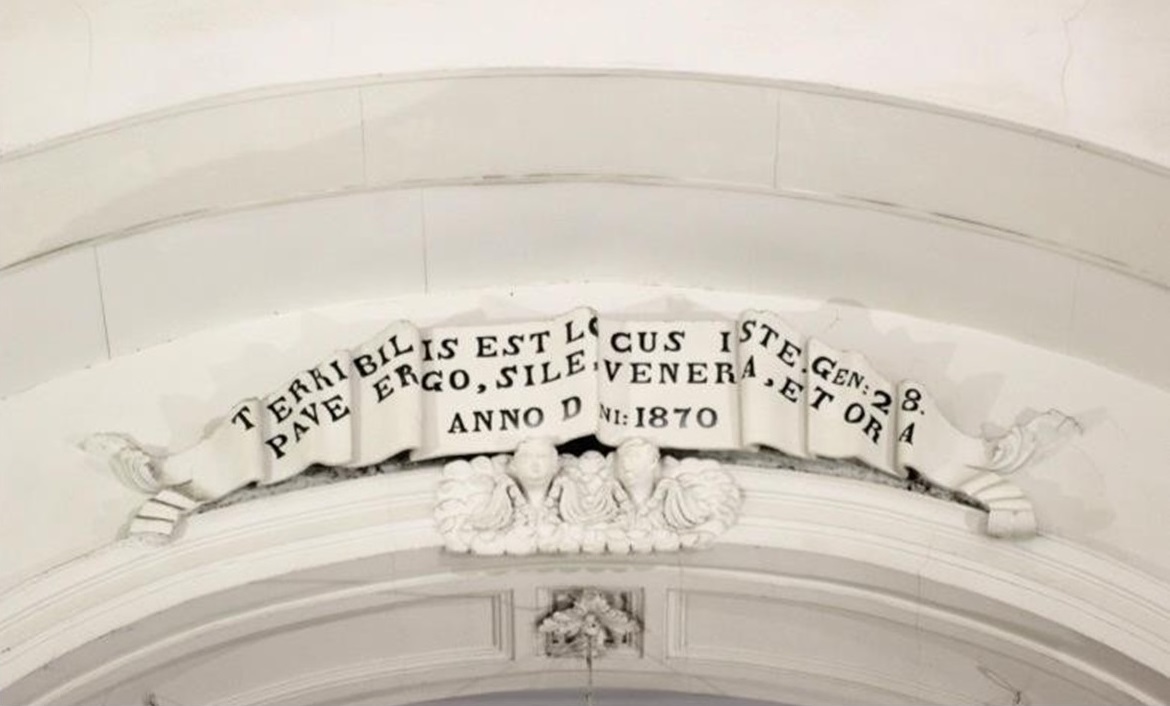

Nelle navate laterali, tali elementi risultano più bassi rispetto a quelli della navata centrale, dove raggiungono l'altezza del sesto dell'arco, al fine di sorreggere la grande trabeazione. Divide la navata centrale dal presbiterio un grande arco trionfale, nel cui archivolto, ornato con testine alate in stucco, è presente un cartiglio con l'iscrizione "Terribilis est locus iste" (Gen. 28), che significa “Terribile è questo luogo”, alludendo al timore referenziale, che bisogna avere al cospetto del sacro, seguito da "Pave ergo, sile venera et ora, Anno D.ni 1870", cioè “Trema quindi taci, venera e prega”.

Navata laterale sinistra Chiesa Madre

Navata laterale sinistra Chiesa Madre

I bracci del transetto voltati a botte, ospitano nelle loro terminazioni l'altare di Gesù Flagellato e l'altare della Madonna del Rosario. Sul transetto si aprono il profondo coro, coperto con volta a botte, e due cappelle: quella di sinistra dedicata al SS. Sacramento e quella di destra a San Placido.

Particolare Chiesa Madre

Particolare Chiesa Madre

L'arco d'ingresso al presbiterio, presenta nella chiave un elaborato cartiglio affiancato da testine d'angelo con l'iscrizione dedicatoria della chiesa alla Madonna delle Grazie, che recita "Maria Mater gratiæ, tu nos ab hoste protege, 1843".

Vista dall'altare

Vista dall'altare

Ogni angolo, ogni decorazione della Chiesa Madre racconta una storia di devozione e arte senza tempo.

L'armoniosa fusione di elementi architettonici e decorativi trasmette un senso di pace e spiritualità, che coinvolge ogni visitatore.

La Matrice non è solo un monumento storico, ma anche un faro di bellezza sacra, un luogo che invita alla contemplazione e alla reverenza.

La sua maestosa presenza e la sua raffinata eleganza continuano a incantare e ispirare chiunque varchi la sua soglia, ricordando a tutti l'importanza della fede e della bellezza.

La cappella del SS. Sacramento

Scrigno prezioso di bellezza, la cappella del SS. Sacramento, è il luogo più sacro all’interno della Chiesa Madre.

Cappella SS. Sacramento

Cappella SS. Sacramento

Cupola - Cappella SS. Sacramento

Cupola - Cappella SS. Sacramento

Su un piano rialzato rispetto al transetto, vi si accede tramite gradini incastonati tra i piedritti di un arco, decorato in stucco, nel cui archivolto è presente un cartiglio recante l’iscrizione: "Sacrum Convivium".

L’ingresso è segnato da una preziosa balaustra in marmi policromi, con al centro un cancelletto.

L'armoniosa combinazione dei suoi decori e delle tinte cromatiche contribuisce ad esaltare la solennità del luogo.

Pilastri in stucco con capitelli e sovrastanti archi definiscono i quattro pennacchi su cui si imposta la cupola semisferica.

Quest' ultima è divisa in otto spicchi da costoloni, che convergono in un oculo centrale, dove è rappresentata la croce e l'Ostia Consacrata, insieme alle spighe e all' uva, che simboleggiano il Corpo e il Sangue di Cristo, e da cui pende uno splendido lampadario in legno, realizzato dall’artista castelluccese Nicolò Campo.

Le otto vele presentano motivi fitomorfici, che si dipartono da una conchiglia su un fondo color sabbia chiaro, espandendosi verso l'alto senza occupare la parte centrale, dove un decoro mistilineo racchiude un reticolo di linee blu su fondo azzurro, simulando un'apertura verso il cielo.

Nei pennacchi, angeli in stucco ad alto rilievo, con una mano attaccata alla cornice della cupola, sembrano scendere dal cielo.

L'altare, realizzato nel 1777 dal marmorario Angelo Allegra di Palermo, è costituito da due blocchi.

Quello di fondo, che emerge solo nei lati, presenta mensole sporgenti, con pellicani scolpiti ad alto rilievo, simbolo del sacrificio di Cristo e dell'amore di Dio.

Altare SS. Sacramento

Altare SS. Sacramento

La mensa ha un antependium tripartito in marmi policromi, decorato lateralmente con pendenti dorati e nella parte centrale con dischi concentrici, uno dei quali è una sporgente corona rotata di fiori.

La cappella ospita un mirabile polittico marmoreo, realizzato da Bonifazio e Antonino Gagini, che racchiude il ciborio.

Diviso in tre ordini, nel primo è riportato l'anno di creazione (1544) e il nome del presbitero, che ne volle la realizzazione: Matteo d’Amato.

Nel secondo paraste decorate con motivi fitomorfici definiscono tre formelle.

In quelle laterali sono rappresentati San Pietro e San Paolo all’interno di edicole, con catino absidale segnato dalla conchiglia.

La formella centrale, ospita il SS. Sacramento, ed è un vero capolavoro di scultura a bassorilievo.

Polittico Marmoreo - Particolare

Polittico Marmoreo - Particolare

Rappresenta prospetticamente l'interno di un'abside, con un portale al centro, che incornicia la porta del tabernacolo, su cui è rappresentato l'Agnello Pasquale con la scritta "Agnus Dei". Ai lati del portale, gruppi di angeli oranti; sopra la trabeazione, il calice con l'Ostia Consacrata, si eleva fino al catino absidale dove sono scolpite testine di angeli alati: il coro degli angeli, che loda il SS. Sacramento.

Dalla parte più alta del catino absidale, giunge in volo la colomba dello Spirito Santo. Dettaglio raffinato, visibile solo attraverso un’osservazione

accurata, è l'incisione di Gesù Cristo in croce sull'Ostia Consacrata.

Particolare polittico marmoreo

Particolare polittico marmoreo

Particolare polittico marmoreo

Particolare polittico marmoreo

Una cornice tra due trabeazioni divide il secondo dal terzo ordine del polittico, costituito da tre formelle divise da paraste scolpite con motivi fitomorfici, che sorreggono Polittico marmoreo distintamente tre archi.

Nella formella centrale più grande è rappresentata Maria SS. col Bambino, mentre in quelle laterali sono raffigurati due angeli.

Il fastigio del polittico marmoreo è costituito da due acroteri laterali e da una formella quadrangolare, in cui è rappresentato Cristo vincitore della morte.

La cappella del SS. Sacramento, nella Chiesa Madre di Castel di Lucio, è una gemma preziosa e sacra, un luogo dove la bellezza dell’arte si fonde con la spiritualità.

Offre al visitatore l’opportu nità di un'esperienza unica, facendolo immergere in un’atmosfera di contemplazione e meraviglia.

La cappella di San Placido

Cappella di San Placido

Cappella di San Placido

La cappella di San Placido Una sinfonia di colori dai toni caldi e vibranti accoglie il visitatore nella cappella di San Placido, che si trova nell’angolo sudest della chiesa, su un piano rialzato rispetto al transetto. È accessibile tramite gradini incastonati nell'arco d'ingresso.

Quest'ultimo è decorato con stucchi policromi, e nel suo archivolto si trova un cartiglio con l'iscrizione latina "Super Omnem Gloriam Protectio" (Protezione sopra ogni gloria). Anche l'intradosso dell'arco è finemente decorato con motivi ornamentali suddivisi in riquadri, tutti estremamente aggraziati e pregevoli.

Le pareti laterali della cappella sono scandite da paraste, che partono da un basamento marmoreo e presentano una base modanata e un capitello composito. Esse sorreggono una trabeazione rettilinea, al di sopra della quale, sul lato sud, si apre una finestra, mentre sul lato nord vi è una

rappresentazione pittorica, che allude alla mancanza di un'apertura reale sul muro.

Cupola della cappella di San Placido

Cupola della cappella di San Placido

Sopra la trabeazione rettilinea delle pareti laterali si impostano due archi che, insieme all'arco d'ingresso e all'arco di fondo, sostengono

la cupoletta di copertura.

Quest’ultima è riccamente ornata con lacunari dipinti prospetticamente, che recano al loro interno motivi floreali.

I lacunari convergono verso un oculo centrale segnato da una cornice modanata, al cui interno è rappresentato un grazioso motivo decorativo su fondo blu.

La cupola si imposta su quattro pennacchi, anch'essi mirabilmente decorati.

Anche in questa cappella uno splendido lampadario ligneo dell’artista Nicolò Campo impreziosisce l’ambiente.

Particolarmente interessante è l'altare del Santo Patrono, realizzato nel 1787 dal marmorario Mariano Zappalà. La mensa presenta un antependium diviso in sette pannelli in marmi policromi. Nel secondo e nel sesto si trovano corolle dorate a rilievo.

Nel pannello centrale, all'interno di un cerchio in marmo rosso screziato, sovrastato da un festone dorato a rilievo, vi è una corona decorata con foglie.

Quest'ultima, modellata a gola dritta, conduce a un piano secondario in profondità, dove all'interno di un disco è raffigurata la croce mauriziana. I restanti pannelli presentano ognuno un pendente dorato a rilievo di foglie.

Sopra la mensa, un primo grado rivestito semplicemente in marmo di Carrara introduce al secondo, nel cui centro si trova il ciborio. Fini decori incastonati all'interno di riquadri in marmi policromi definiscono la parte laterale di questo grado. Il ciborio centrale ha le fattezze di un piccolo tempio. Al di sopra del secondo grado si trova la maestosa edicola, che accoglie il simulacro del Santo Patrono all'interno di una nicchia, chiusa da una porta a vetro, ornata con una splendida cornice decorativa.

Statua di San Placido

Statua di San Placido

L'edicola presenta colonne libere con capitelli compositi, che sorreggono un'alta trabeazione decorata con motivi ad arabeschi, ovuli e dentelli, su cui è un timpano riccamente ornato con motivi similari, al centro del quale sono la mitra, il pastorale e la stola: i simboli placidiani. La bellezza della cappella di San Placido è un riflesso della grande devozione e dell'amore profondo, che il popolo castelluccese nutre per il suo Santo Patrono. Ogni dettaglio, ogni decorazione e ogni elemento architettonico sono il risultato di un fervore devozionale, che ha ispirato i castelluccesi a creare un omaggio duraturo e sontuoso al loro protettore, San Placido.

La cappella della Madonna Immacolata

La cappella della Madonna Immacolata è un capolavoro di ebanisteria, realizzato da Nicolò Campo nei primi anni del XX

secolo, che ospita un ulteriore capolavoro: il magnifico simulacro della Madonna, scolpito da Vincenzo Genovese intorno al 1870.

Altare di Maria SS. Immacolata

Altare di Maria SS. Immacolata

L’altare presenta una mensa con antependium in marmi policromi, al di sopra della quale due gradi, decorati con riquadri in legno con motivi floreali al

centro, immettono nell’abside poligonale, che ospita la Santissima Madre.

Quest’ultima, che accoglie Maria SS., è stata concepita per creare una visione prospettica, che da un lato accoglie il simulacro e, dall’altro lo proietta verso l’esterno, mettendolo in risalto.

Particolare del Simulacro di Maria SS. Immacolata

Particolare del Simulacro di Maria SS. Immacolata

Le parti laterali dell’abside sono riccamente decorate con tre ampi pannelli per lato, in cui attraverso una magistrale lavorazione del legno, sono rappresentati motivi floreali con al centro la "M" mariana allungata, elaborata ed elegante.

I pannelli laterali sono sormontati da una cornice, e da un pseudo-catino rivestito con cassettoni prospetticamente digradanti verso il fondo, ciascuno dei quali ospita al centro un motivo floreale, sempre diverso. La pseudocalotta sul prospetto della navata è sottolineata da una cornice con sette lati, in cui è l'iscrizione "Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te."

Il capolavoro di ebanisteria, appena descritto, ospita il simulacro scolpito dal Genovese. La Madonna con i piedi su una nuvola, da cui emergono le teste di due angioletti, è raffigurata nell'atto di calpestare un serpente con in bocca una mela, chiaro riferimento al suo essere senza peccato originale.

Particolare del Simulacro di Maria SS. Immacolata

Particolare del Simulacro di Maria SS. Immacolata

Maria Santissima è ritratta con lo sguardo rivolto verso il basso, con un atteggiamento di apparente ieratico distacco, ma il suo volto soave e delicato,

incorniciato dai capelli tirati indietro e legati in due codini laterali, esprime una serena innocenza e pacatezza, che sottolinea il suo essere l’Immacolata Concezione.

Particolare della statua di Maria SS. Immacolata

Particolare della statua di Maria SS. Immacolata

La Sua sacralità è esplicitata dalla raggiera lignea del fondale, che incornicia il suo aggraziato capo. Le sue mani sono giunte in preghiera, l'una sfiora appena l'altra. La figura slanciata è valorizzata da una veste bianca, simbolo di candore, che nel punto vita è tenuta da una cintura decorata con motivi dorati. Lo scultore, con grande abilità, rende il panneggio morbido e fluente e trasferisce all'osservatore la sofficità e la preziosità della stoffa, arricchita da un orlo finemente ricamato. Sopra la tunica, un piccolo scialle verde Le copre le spalle, ed un prezioso mantello azzurro drappeggiato, con un'ampia curva, passa dal braccio sinistro a quello destro, fermandosi sul ginocchio destro e scivolando elegantemente accanto alla gamba

sinistra.

Anche il mantello è reso in maniera molto realistica dallo scultore: la tinta azzurra presenta delicate ed interessanti sfumature, soprattutto nella parte

posteriore, e il dettaglio di un decoro dorato lungo il bordo lo rende regale.

Il peso della figura di Maria è sulla gamba sinistra, in appoggio verticale, mentre la destra è in movimento. Questo contrasto tra staticità e dinamismo simboleggia la natura umana e la sacralità della Madonna, che non si conclude in sé stessa ma continua nel tempo ad essere la Madre dell'Umanità.

Il pulpito ligneo

Pulpito ligneo

Pulpito ligneo

Il pulpito ligneo pensile della Chiesa Madre di Castel di Lucio, realizzato dall'ebanista locale Nicolò Campo nel 1922, per volontà di alcuni devoti di San Placido, si erge quale capolavoro di straordinaria bellezza e significato spirituale, sul pilone nord dell'arco trionfale. Sospeso da terra, il pulpito

poggia su due magnifiche mensole, finemente decorate con motivi a greca e foglie. Posizionato parallelamente al transetto, è accessibile tramite una scala lignea mobile. La balaustra dell'ambone, con la sua forma mistilinea a quadrato trilobato, è riccamente ed elegantemente decorata con dettagli, che rendono quest'opera particolarmente affascinante.

Ogni lobo della balaustra, che si espande dai lati del quadrato in cui è contenuto, è diviso verticalmente in tre pannelli. In quelli laterali si ripetono gli stessi motivi ornamentali: fiori a rilievo, che si snodano verticalmente, nascendo da un unico stelo, che rappresentano i frutti della grazia, che nascono dall'unica linfa vitale: la parola di Dio.

I pannelli centrali hanno, invece, decorazioni diverse fra loro, ma tutte legate al medesimo filo conduttore: rappresentare simboli placidiani. Nel primo, che prospetta verso la navata centrale, è il vincastro o pastorale, legato con un nastro ad una palma (simbolo del martirio); nel secondo il libro della Regola benedettina posto su un tavolo insieme alla mitra e alla stola; ed infine nel terzo è raffigurato un faro, simbolo della Sacra Parola, unica guida, che deve illuminare il cammino dei fedeli nel mare della vita, verso il porto sicuro: Dio. Il faro, inoltre, allude alla figura di San Placido, quale guida spirituale, intercessore e protettore per i fedeli.

Gli angoli della balaustra del pulpito, delineando il quadrato di base, sono anch'essi decorati con fiori, che si snodano tra nastri, assimilabili alle antiche pergamene su cui era scritta la Sacra Parola.

Il fondale del pulpito è animato da cartigli, posti a mezza altezza con iscrizioni in latino. Dalla base dell'ambone si ergono paraste scanalate, che sorreggono una trabeazione su cui si imposta il baldacchino. Questo, ripropone la forma mistilinea della balaustra ed è sostenuto da bellissime mensole e ornato da un incantevole merlettatura in legno di delicati fiori pensili.

Particolare del pulpito ligneo

Particolare del pulpito ligneo

Particolare del Pulpito ligneo

Particolare del Pulpito ligneo

L'intradosso del baldacchino è caratterizzato dalla presenza della colomba, circondata da una raggiera in legno, simbolo dello Spirito Santo, che illumina il predicatore affinché dalla sua bocca possano uscire parole ricche di significato spirituale, tanto da farle attecchire nell'animo dei fedeli.

L'estradosso del pulpito, termina con un fastigio, fatto da tronchi di piramide a base quadrata, che degradano in dimensioni verso l'alto, su cui è posta la croce. Esso simboleggia una scala verso il cielo e verso Dio, o semplicemente il Golgota, il monte della crocifissione da cui nasce la salvezza del mondo.

Gli elementi a rilievo, la merlettatura pensile, la colomba e la sua raggiera sono realizzati con una plasticità tridimensionale fuori dal comune.

Nicolò Campo, in quest'opera, riesce a far emergere dalla materia del legno figure, che sembrano quasi prendere vita. La sua abilità, nel creare forme plastiche, dimostra la sua grande maestria, che ci lascia eredi di un'opera, che non è solo funzionale, ma anche esteticamente affascinante e spiritualmente significativa.

Chiesa Madre: arredi sacri, simulacri e pale d’altare

La Chiesa Madre di Castel di Lucio custodisce numerose opere d'arte di grande pregio, che coprono un arco temporale, che va dal XVI al XX secolo.

Fonte battesimale

Fonte battesimale

Tra queste opere, si distinguono diversi arredi sacri, come il fonte battesimale del 1565, realizzato da un autore ignoto, su commissione di Domenico Torchivia.

Oltre allo splendido pulpito pensile, già trattato in una sezione a parte, merita particolare menzione anche il coro ligneo. Originariamente composto da otto sedili, realizzati presumibilmente da Giuseppe Li Volsi nel Cinquecento, è stato arricchito nel Seicento con una nuova fila di sedili, ad opera di Antonino De Marco.

Nel 1774, Gaetano Ferrandino lo ha abbellito ulteriormente, con cartocci, vasetti e rocaille, che sono ancora in parte visibili. Il coro ligneo si trova nel

presbiterio ed è composto da due file di sedili, che si fronteggiano, e che terminano con una trabeazione semplice, ornata con motivi fitomorfici ad intaglio.

Coro ligneo

Coro ligneo

Particolare del Coro ligneo

Particolare del Coro ligneo

Lo stallo iniziale si distingue per uno schienale più alto, che termina con un fastigio mistilineo, mentre gli altri sedili, presentano schienali e postergali semplici; questi ultimi sono ribaltabili, permettendo di stare sia seduti, che in piedi. La particolarità del coro risiede nei suoi braccioli trilobati, sotto i quali vi sono dei modiglioni, che partono da terra e si dividono in due ordini. Nella parte inferiore di ogniuno, è rappresentata la zampa,

a tre o cinque dita con artigli affilati, di un drago, le cui fattezze si esplicitano nel secondo ordine, che sostiene il bracciolo trilobato. Il drago, simbolo del male e della tentazione, ricorda a monaci, presbiteri e fedeli di rimanere vigili nella loro fede.

Simulacro di San Michele Arcangelo

Simulacro di San Michele Arcangelo

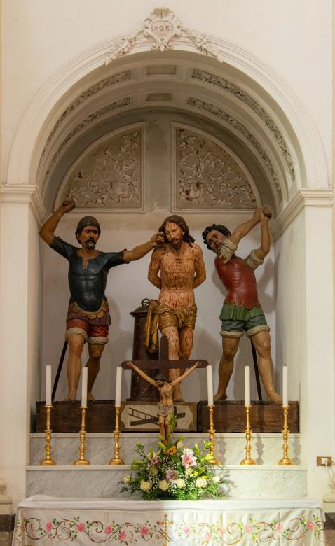

Cristo flagellato

Cristo flagellato

Tra i simulacri presenti nella chiesa, si distinguono: quello di San Michele Arcangelo del XVI sec., il gruppo ligneo del Cristo flagellato tra due manigoldi, scolpito da Giovan Battista Li Volsi nel 1607, e la statua della Madonna del Rosario del 1780, opera di Antonino Barcellona. Quest'ultima,

situata in un altare nell'ala sud del transetto, raffigura la Madonna come una donna formosa, con colori intensi e pastosi: veste rossa, capo coperto da un fazzoletto bianco e ampio mantello blu con orlatura dorata e toni azzurri nella parte interna. Le forme rotonde e morbide della figura enfatizzano l'aspetto accogliente e materno di Maria SS..

Madonna del Rosario

Madonna del Rosario

Il mantello drappeggiato sembra quasi trasformarsi in un sedile per il piccolo Gesù Bambino, che Ella tiene con la mano sinistra, mentre la destra è protesa verso l'esterno per mostrare il Santo Rosario. Il volto della Madonna è dolce e sereno, e restituisce a chi lo guarda una sensazione di accoglienza e protezione, proprie di una madre amorevole.

Simulacro della Sagra famiglia

Simulacro della Sagra famiglia

Simulacro del crocifisso

Simulacro del crocifisso

Altri simulacri degni di nota sono: quello della Sacra Famiglia, probabilmente realizzato da Giacomo Lo Monaco nella prima metà del XIX secolo, della Madonna della Catena, di Santa Flavia e di Santa Maria Goretti. Particolare menzione va alla cappella del Santissimo Crocifisso, che custodisce un simulacro in cartapesta del XX secolo. Durante il periodo pasquale, il Crocifisso con braccia snodabili, viene inserito in un cataletto per la processione del Venerdì Santo. Sull’altare Cristo è posizionato su una croce gloriosa, che rappresenta la sua vittoria sulla morte.

La particolarità risiede nel fatto che il Crocifisso è contestualizzato in una pala d'altare, raffigurante la Madonna, San Giovanni e la Maddalena in compianto, realizzata da Giuseppe Barbera nel 1929. Pittura e scultura si fondono armoniosamente.

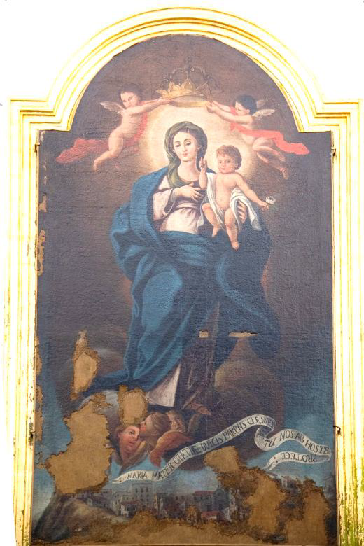

Pregevoli sono anche due pale d'altare raffiguranti le Anime Purganti, presumibilmente del XVII secolo e, un dipinto di San Pietro, probabilmente del XV secolo. Grande valore storico ed artistico ha, inoltre, l'ancona della Madonna delle Grazie, situata nel presbiterio sulla parete di fondo, realizzata da Giuseppe Brusca nel 1790.

Questo dipinto, sebbene parzialmente rovinato, conserva ancora tutta la sua bellezza. Nella parte bassa è raffigurato Castel di Lucio, sopra il quale si trova un cartiglio bianco svolazzante, con la scritta "Maria Mater Gratiae dulcis Parens, Clementiae tu nos ab hoste protege", che significa “ Maria Madre della Grazia, dolce Genitrice, con mitezza proteggici dal nemico”.

Madonna delle Grazie

Madonna delle Grazie

Sopra il cartiglio appare meravigliosamente la figura della Madonna in volo su una nuvola, con testine di angeli alati ai piedi. Maria SS. è ritratta su un fondo scuro, che ne fa risaltare la figura. La luce e il chiaroscuro, mettono in risalto le pieghe e il movimento del panneggio del suo mantello, che svolazza con ampie curve, come se fosse mosso dall'aria.

La Madonna è rappresentata con un abito bianco candido, con la mano destra sul cuore, mentre con la sinistra regge Gesù Bambino.

Quest’ultimo nell’atto di benedire con la mano destra, tiene nella sinistra un garofano bianco, che allude alla passione. Il volto della Vergine è

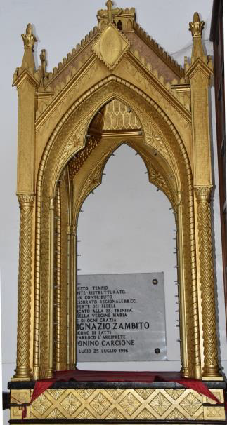

dolce, sereno e rassicurante. Il suo capo è incorniciato da un'aureola di luce, al di sopra della quale si trovano due angioletti, che tengono una corona, perché Maria SS. è la Regina della Chiesa. Infine, tra gli arredi mobili, si distingue la “vara” neogotica del Santo Patrono, realizzata nel 1897 dall'ebanista locale Nicolò Campo.

Tela raffigurante San Pietro

Tela raffigurante San Pietro

La Vara di San Placido

La Vara di San Placido